History of Karuta and Omuta

カルタと大牟田の歴史

日本のカルタは、ポルトガルからの影響を受け、16世紀末頃、筑後の三池地方で作り始められたと言われています。

当館では日本古来のカルタや海外のトランプ・タロットのほか古代~近代に至るまでのさまざまな郷土の歴史資料もあわせて展示しています。

カ

History of Karuta

カルタの歴史

「カルタ」の始まり

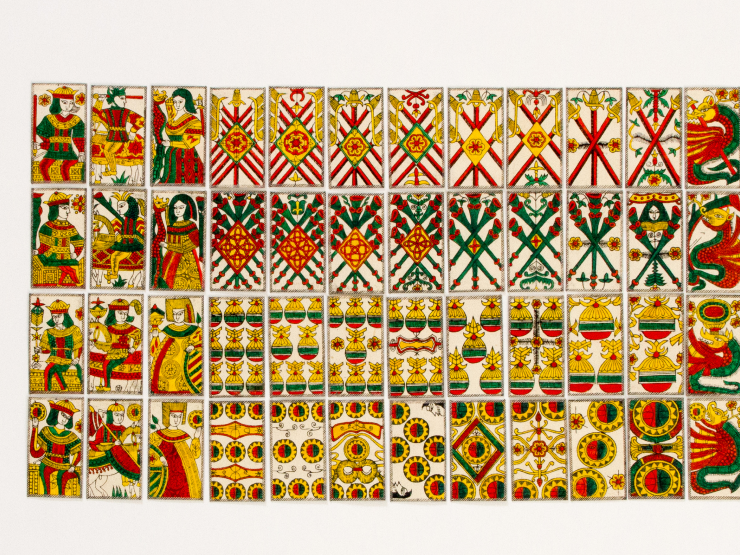

16世紀の半ば頃からポルトガルと日本との交流がはじまり、日本人は初めて堅い紙で作られたカルタを知ります。

ポルトガル語で「四角い紙」を表すカルタ遊びは当時の人々に受け入れられ、日本ですぐに複製品が作られ始めます。

マルセイユタロット(ニコラ・コンヴェル版)

「天正カルタ」と「三池」

滴翠美術館(兵庫県芦屋市)に1枚だけ現存する「天正カルタ」は、日本最古の国産カルタです。その裏には「三池住貞次」と記されていることから、

三池地方がカルタの製作に大きなかかわりを持っていたことが考えられます。

その後カルタの生産は一大消費地の京都に移りますが、「よきものは三池」と呼ばれるほど評判が良かったことが当時の文献に残されています。

その後カルタの生産は一大消費地の京都に移りますが、「よきものは三池」と呼ばれるほど評判が良かったことが当時の文献に残されています。

復元天正カルタ

復元天正カルタ

「和歌」と「カルタ」の融合」

天正カルタは賭け事の道具としても使用されたことから、江戸時代を通じて繰り返し禁止されました。

その際、多くのカルタが焼かれたり、捨てられたりしたため、当時の姿を今に伝えるものはほとんどありません。

また一方で、日本古来の伝統的文化である「あわせ遊び」がポルトガルから伝来した「カルタ」と融合することで、 伊勢物語歌カルタ・源氏物語歌カルタ、あるいは百人一首歌カルタ・いろはカルタにつながる日本の「歌カルタ」の歴史が始まります。

また一方で、日本古来の伝統的文化である「あわせ遊び」がポルトガルから伝来した「カルタ」と融合することで、 伊勢物語歌カルタ・源氏物語歌カルタ、あるいは百人一首歌カルタ・いろはカルタにつながる日本の「歌カルタ」の歴史が始まります。

貝覆い

扇型小倉百人一首歌カルタ

大

History of Omuta

大牟田の歴史

古代の三池地方

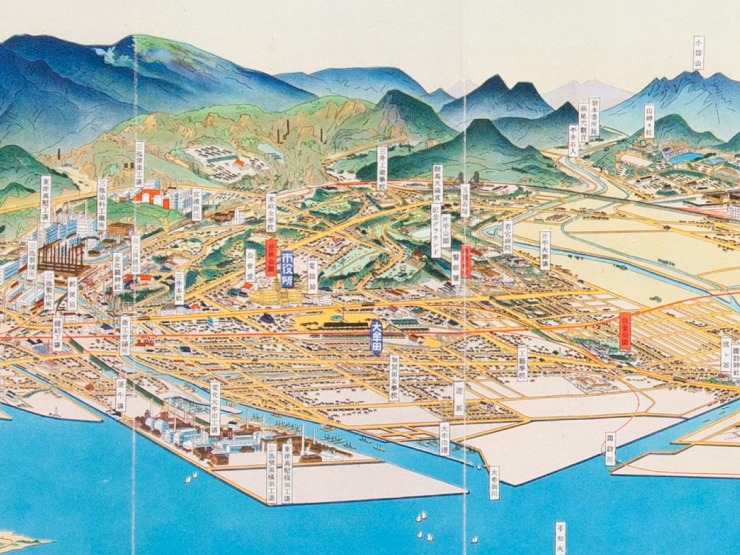

遠浅の有明海に面した福岡県大牟田市域は、古代から実り豊かな土地でした。

縄文時代の毛無貝塚、弥生時代の羽山台遺跡、古墳時代には全長100m級の黒崎観世音塚古墳や萩ノ尾の装飾古墳など、 数多くの遺跡や古墳が存在しています。

当時の海岸線は全体的に今よりもっと市の東側にありましたが、時代がくだって干拓化が進み、 現在の市域の西側ほぼ半分は近世以降に陸地になったものです。

縄文時代の毛無貝塚、弥生時代の羽山台遺跡、古墳時代には全長100m級の黒崎観世音塚古墳や萩ノ尾の装飾古墳など、 数多くの遺跡や古墳が存在しています。

当時の海岸線は全体的に今よりもっと市の東側にありましたが、時代がくだって干拓化が進み、 現在の市域の西側ほぼ半分は近世以降に陸地になったものです。

萩ノ尾古墳内部の壁画

岩本経塚埋納遺品

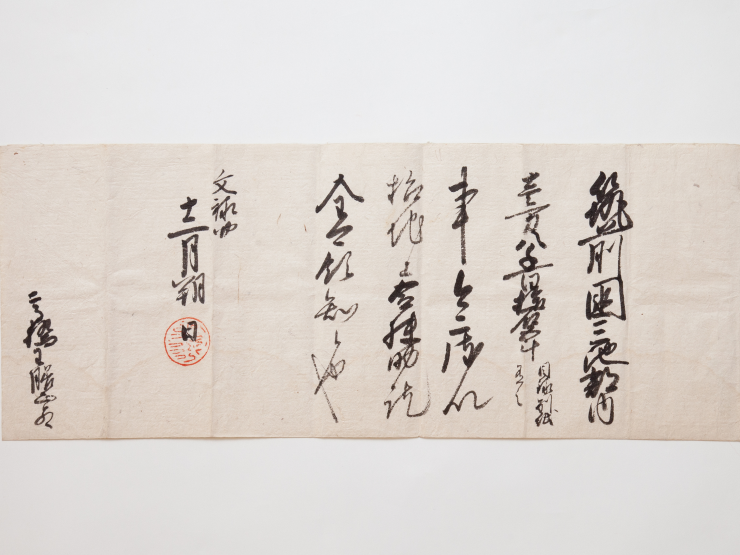

筑後と肥後のはざまで

奈良時代以降は三池荘や三池郷と呼ばれ、いくつもの荘園が営まれました。その中から幾人かの有力者が生まれ、

筑後一円の支配をめぐって戦国期から江戸幕府成立までの間、たくさんの政治的闘争や戦が繰り返されました。

当地には室町から戦国期にかけて台頭した豪族の三池氏が登場し勢力を拡大しますが、南筑後は豊後の戦国大名・大友氏の支配下に置かれます。 しかし、肥後には菊池氏がおり肥後と接する当地には菊池氏に通じる豪族もいました。

また、鎌倉時代には刀工・三池典太光世を、南北朝時代には石工の藤原助継や周養といった全国に知られた職人を生みました。

当地には室町から戦国期にかけて台頭した豪族の三池氏が登場し勢力を拡大しますが、南筑後は豊後の戦国大名・大友氏の支配下に置かれます。 しかし、肥後には菊池氏がおり肥後と接する当地には菊池氏に通じる豪族もいました。

また、鎌倉時代には刀工・三池典太光世を、南北朝時代には石工の藤原助継や周養といった全国に知られた職人を生みました。

大間遺跡出土遺物

豊臣秀吉朱印状

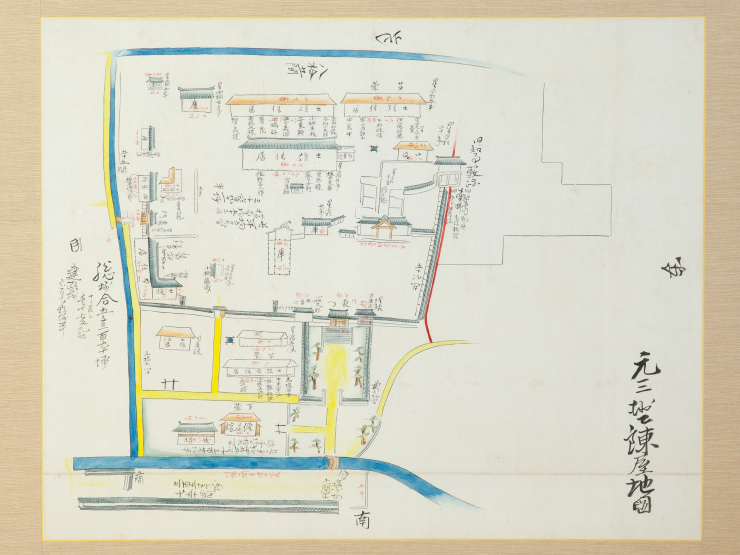

三池藩の成立と国替え

戦国の動乱が収まり江戸時代に入ると、市域の北半分は柳河藩領、南半分が三池藩領になりました。

三池藩は1万石の外様小藩でしたが、歴代の藩主の中からは、江戸幕府の要職である若年寄(6代種周)や老中(8代種恭)に就任した

優秀な人材を輩出しています。

江戸時代中期に三池藩が奥州下手渡(現福島県伊達市)へと領地替えとなり、三池の地はいったん天領に、 のち柳河藩預かりになるという支配層の変化はありましたが、歴史的にみると大きな災害もなく、 領民にとっては穏やかな農村地域であったといえるでしょう。

江戸時代中期に三池藩が奥州下手渡(現福島県伊達市)へと領地替えとなり、三池の地はいったん天領に、 のち柳河藩預かりになるという支配層の変化はありましたが、歴史的にみると大きな災害もなく、 領民にとっては穏やかな農村地域であったといえるでしょう。

三池藩陣屋出土遺物

三池藩陣屋地図

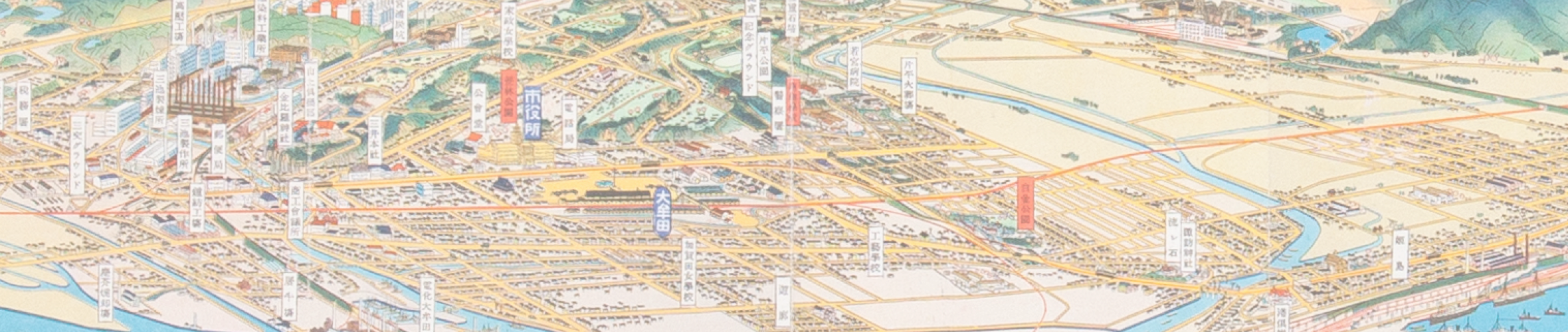

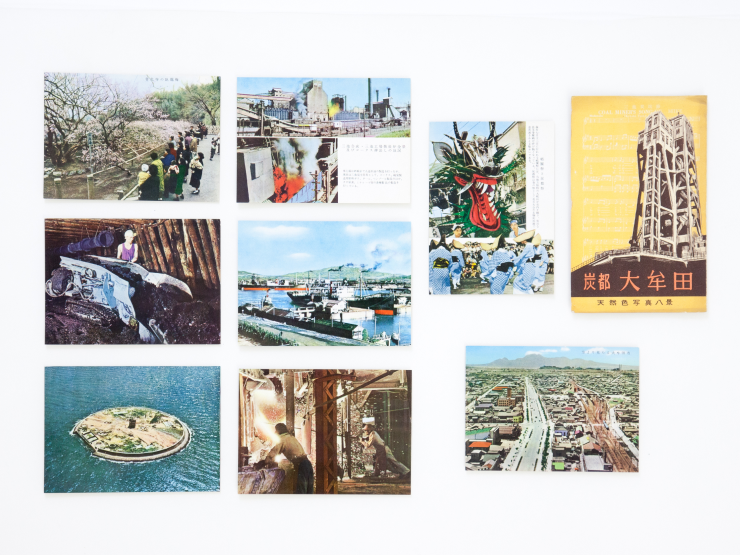

“炭都”大牟田の近代

幕末から本格化した石炭の採掘は明治に入り官営化され、さらに三井組の所有に帰し、三井三池炭鉱となり、以後日本の近代化を支え続けます。

近世の大牟田村は、大牟田川河口の小さな集落でしたが、明治に入り石炭の積み出し港として少しずつ大きくなり、 鉄道駅の設置や石炭化学コンビナートが形成・拡大するにつれ、町の様相は一変しました。

炭鉱や工場の働き手とともに商業者も移り住み人口も増え、大正期には町から市へ、さらに数度の合併を経て現在の大牟田市が成立します。

鉱工業の隆盛は人口の増加・商業の発展という恩恵をもたらしましたが、一方では早くから公害問題や大企業と地元資本との軋轢、 あるいは労働問題なども抱え込むようになりました。特にアジア・太平洋戦争末期には工場群が米軍の標的となり、 数度にわたって市街地を含む大規模な空襲を受け、市民にも甚大な被害をもたらしました。

近世の大牟田村は、大牟田川河口の小さな集落でしたが、明治に入り石炭の積み出し港として少しずつ大きくなり、 鉄道駅の設置や石炭化学コンビナートが形成・拡大するにつれ、町の様相は一変しました。

炭鉱や工場の働き手とともに商業者も移り住み人口も増え、大正期には町から市へ、さらに数度の合併を経て現在の大牟田市が成立します。

鉱工業の隆盛は人口の増加・商業の発展という恩恵をもたらしましたが、一方では早くから公害問題や大企業と地元資本との軋轢、 あるいは労働問題なども抱え込むようになりました。特にアジア・太平洋戦争末期には工場群が米軍の標的となり、 数度にわたって市街地を含む大規模な空襲を受け、市民にも甚大な被害をもたらしました。

三池炭鉱関連絵葉書

大牟田市鳥瞰図